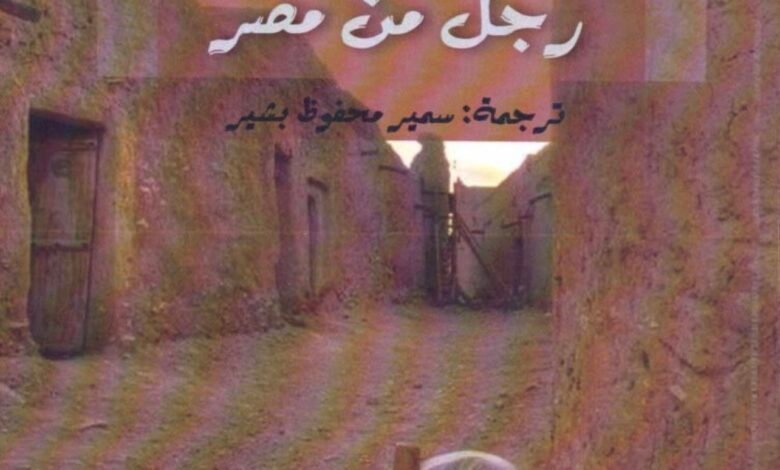

رواية شحات.. نافذة أمريكية على الريف المصري العميق

رواية “شحات” من الأعمال التي تظلّ عالقة في الذاكرة، لما تحمله من عمق فكري وإنساني. قرأتها منذ فترة طويلة، لكنها لا تزال تثير الكثير من التساؤلات حول مؤلفها الإنجليزي، ولماذا اختار تلك القرية بالذات في جنوب مصر، ولماذا ركّز على شخصية غارقة في العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وحاول إبرازها بكل ما فيها من تناقضات.

أحداث رواية شحات

تحكي الرواية قصة شاب مصري تنحدر أصوله من أقصى صعيد مصر، واجه تغيّرات قلبت مسار حياته المعتاد. نرى كيف تأقلم مع المواقف التي مرّ بها، وتحكّم في ظروفه، واستطاع التواصل مع ما يحيط به من مؤثرات وعوامل.

شحات رجل مصري تجري في عروقه بعض الدماء البدوية، وربما واجه تقلبات في حياته لا تشبه ما يمرّ به أي فلاح آخر من أبناء قريته.

تمكنت رواية “شحات” من أن تكون أكثر من مجرد رواية؛ فهي نافذة نطلّ منها على عمق المجتمع المصري، وتحديدًا على الحياة في القرى الريفية. الكاتب، بدخوله إلى عالم الفلاحين في قرية بيراط بالقرب من الأقصر، قدّم لوحة فنية حيّة تعكس تقاليدهم، صراعاتهم، وأحلامهم.

مؤلف الرواية هو ريتشارد كريتشفيلد، كاتب ومراسل صحفي أمريكي، اهتمّ بدراسة حياة الفلاحين في الحضارات المختلفة، وله العديد من المؤلفات في هذا المجال. نُشرت الرواية عن المجلس القومي للترجمة في مصر عام 2010، بترجمة المترجم القدير سمير محفوظ بشير.

عُرف كريتشفيلد بعمله الميداني المعمّق في القرى الريفية بالدول النامية، حيث قدّم نظرة ثاقبة حول الحياة فيها، وكيف تتأثر بالتغيّرات العالمية. لم يكتفِ بالكتابة من مكتبه، بل عاش مع الناس في القرى التي درسها، شاركهم أعمالهم اليومية، واستمع إلى قصصهم.

من أبرز مؤلفاته كتاب “القرى”، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا في دراسة المجتمعات الريفية.

كان كريتشفيلد صوتًا للمهمّشين؛ صوت المزارعين والصيادين والحرفيين الذين تغيب قصصهم عن وسائل الإعلام التقليدية. كشف عن التحديات التي تواجه القرى في ظل العولمة والتنمية، مثل الفقر، والتدهور البيئي، وهجرة الشباب. وساهم في تغيير النظرة الغربية تجاه القرى من كونها أماكن متخلّفة إلى مجتمعات نابضة بالحياة، ذات ثقافة غنية.

قضى كريتشفيلد أكثر من عامين مع شحات وجيرانه من الفلاحين في قرية بيراط القريبة من الأقصر، يسجّل معاركهم وأفراحهم وعاداتهم، واحتفالاتهم، وذكرياتهم، وحتى ألفاظهم اليومية وتلميحاتهم البسيطة. حصل على منحة من مؤسسة فورد ليقضي عامًا كاملًا وسط فلاحين الصعيد تحت الشمس الحارقة.

اللغة المستخدمة في الرواية هي العامية الصعيدية، لهجة أهل الجنوب، وقد اختارها الكاتب لما تحمله من صدق وواقعية بعد أن عاش بينهم، وهو ما قد يثير الجدل لكنه يعكس بصدق البيئة التي يصوّرها.

تُعد الرواية تسجيلًا شفويًا لتاريخ حي عاشته القرية في فترة زمنية محددة، حيث توثّق العادات والتقاليد والأحداث المهمة التي مرّت بها مصر كلها. كما تسلّط الضوء على الصراعات الاجتماعية داخل القرية: بين الأغنياء والفقراء، بين العائلات، أو حتى بين الأجيال.

ورغم تقاطع زمنها مع أعمال نجيب محفوظ، إلا أنها لا تتقاطع معه فنيًا، فبيئتها وموقعها مختلفان تمامًا. ما سجّله كريتشفيلد يختلف جذريًا عن ما صوّره محفوظ في أدبه المديني.

تتناول الرواية أيضًا تأثير التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حياة أهل القرية، وكيف يتأقلمون مع هذه التحولات. ما يميزها هو اللغة البسيطة التلقائية، والسرد المشحون بالحياة اليومية والتفاصيل الدقيقة، التي لا يدركها إلا من عاش التجربة نفسها في الريف الجنوبي المصري.

هي رواية تجعل القارئ يعيش في قلب القرية، يرى أبطالها ويسمعهم ويتحدث معهم، حتى يشعر أنه واحد منهم.

إنها ليست مجرد حكاية، بل توثيق لعالم كامل من العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، التي لم يقترب منها كثير من الكتّاب الذين تناولوا الريف من مكاتبهم المكيّفة في القاهرة.

تغوص الرواية في أعماق الشخصيات، وتكشف عن صراعاتها الداخلية، وعن الشرور والحسد والحقد الكامن في النفوس، رغم محاولات إخفائها.

ومع كل ما يواجهه الأبطال من قسوة الحياة وصعوبتها، يظل هناك شعور بالأمل يسري بين السطور؛ أمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

تطرح الرواية فكرة الحفاظ على التراث المصري، وتدعونا للبحث في جذورنا الثقافية والعادات التي ورثناها عن أجدادنا.

وهي تساعدنا كذلك على فهم الآخر والتخلّص من الأحكام المسبقة تجاه فئات معينة من المجتمع.

فالقراءة، وخاصة قراءة الروايات، توسّع مداركنا، وتغذّي قدرتنا على التفكير النقدي والفهم الإنساني.

بقلم: حمدي البطران